通常のプラグ BP6HS(数万キロ使用後に整形、ギャップ調整したもの)

接地電極を短くしたプラグ BPR7HS(前ページの加工品)

プラチナプラグ WR8DP(数万キロ使用、ギャップ調整品)

WR8DP(同上)中心電極を+側とした放電

通常のプラグ BP6HS(数万キロ使用後に整形、ギャップ調整したもの)

接地電極を短くしたプラグ BPR7HS(前ページの加工品)

プラチナプラグ WR8DP(数万キロ使用、ギャップ調整品)

WR8DP(同上)中心電極を+側とした放電

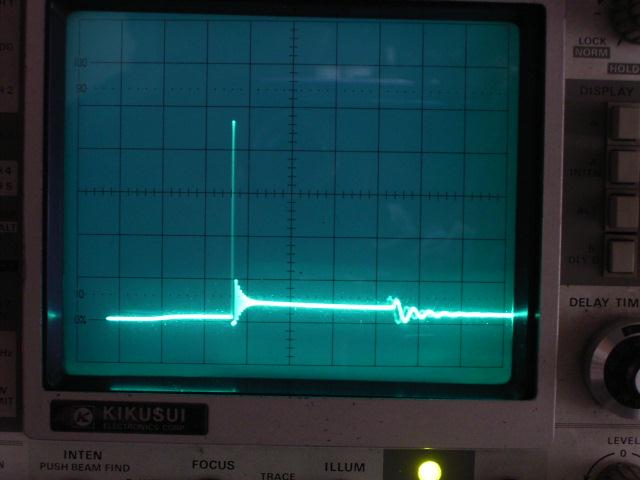

点火コイル一次側波形 BPR7HS 50V/div 1ms/div

点火コイル一次側波形 BPR7HS 10V/div 1ms/div

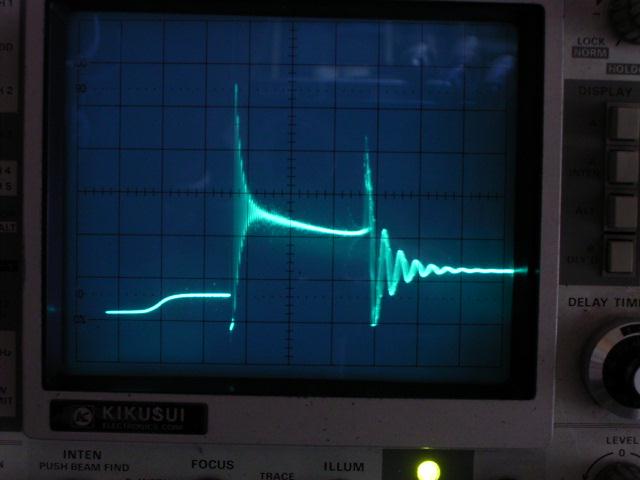

点火コイル一次側波形 WR8DP 10V/div 1ms/div

用語説明

同時点火: 通常の点火装置ではディストリビュータによって配電された

気筒の圧縮行程終了前(BTDC nn度、等表記されます)が点火タイミングにな

ります。上昇行程(圧縮と排気)にある気筒のプラグに同時給電してしまう

のが同時点火システムです。このアイデア自体は新しいものではなく、

シトロエン2CVにも採用されています。2輪車や航空エンジン等、もっと

古くから在ったのかもしれませんね。

特徴は、クランク角センサのみで作動する(カム角はどうでもいい)、

ディストリビュータ機構不要、4気筒で2つコイルが必要、ディストリビュータ

が無いということは何時でも何処にでも火が入る可能性が在る(実験中に

サージタンクをふっ飛ばしたことがあります)、等々。

スパークライン: 波形中央の少し凹型になった横線部分です。ここで目

に見える放電をしているわけです。空燃比不良などで失火を起こしていると

きは、このラインがぐちゃぐちゃになります。

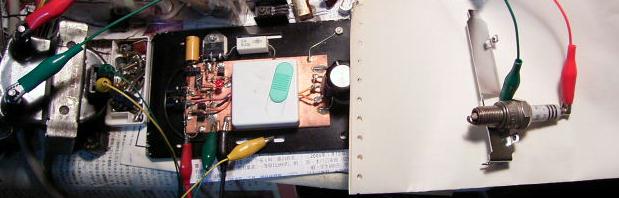

実験風景

| Back |